3人に1人が睡眠不足

近年、日本では睡眠に関する問題が社会的にも注目されています。厚生労働省が令和元年に実施した国民健康・栄養調査によれば、全国から無作為に抽出された20歳以上の成人約5,700人のうち、「この1ヵ月間に週3回以上日中に眠気を感じた」と答えた人は34.8%にのぼりました。特に20代では43.6%と高く、若年層でも深刻な睡眠課題があることが分かります。眠気の背景には単なる睡眠不足だけでなく、睡眠障害や薬の副作用、精神的な不調なども関与すると考えられています。

さらに日本呼吸器学会の報告では、成人男性の約3〜7%、女性の約2〜5%が睡眠時無呼吸症候群を有しており、男性では40〜50歳代、女性では閉経後に多いとされています。

本記事では、「睡眠時無呼吸症候群」について解説します。しっかり寝ているのにもかかわらず、睡眠の質や日中の眠気に満足できない場合は、放置すると症状が悪化する可能性もあるため、早めに内科を受診することが大切です。

目次

睡眠時無呼吸症候群とは?

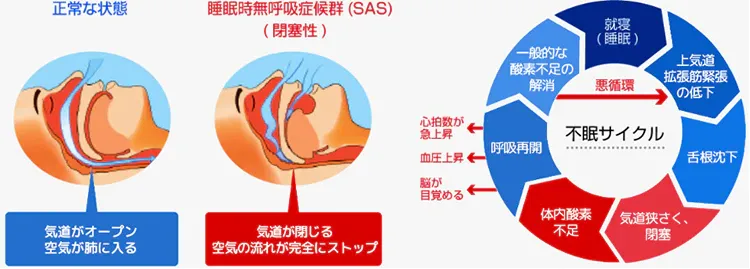

睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)とは、睡眠中に無呼吸状態を何度も繰り返す病気です。医学的には、10秒以上気道の空気の流れが途絶える状態を「無呼吸」とし、一晩(約7時間)の睡眠中に無呼吸状態が30回以上、あるいは1時間あたり5回以上の無呼吸が確認されると「睡眠時無呼吸症候群」と診断されます。

睡眠時無呼吸症候群には、「閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)」と「中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSAS)」、両者が組み合わさった「混合性睡眠時無呼吸症候群」があります。最も一般的なのは「閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)」です。

睡眠時無呼吸症候群の症状

・日中に強い眠気を感じる

・睡眠中に息苦しさを感じる

・眠っているのに疲れがとれない

・起床時に頭痛やだるさを感じる

・熟睡感を得られない

・気分が優れない

睡眠時無呼吸症候群の症状には、大きないびきや寝ている間に呼吸が止まっている様子を周囲から指摘されることが挙げられます。また、夜中に何度も目が覚めたり、ぐっすり眠れない感覚を持つケースも少なくありません。その結果、日中に強い眠気が続いたり、集中力の低下、頭痛や全身のだるさといった不快な症状が現れることがあります。

睡眠時無呼吸症候群の原因

閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)

閉塞性睡眠時無呼吸症候群は、気道が塞がることで呼吸が止まるタイプです。主な原因は 上気道の構造や閉塞 にあります。具体的には、肥満による首周りの脂肪沈着、扁桃やアデノイドの肥大、舌の肥大、下顎が小さいなどの骨格的要因、加齢による筋力低下、アルコールや睡眠薬の影響などが挙げられます。睡眠時に咽頭の筋肉が緩み、気道が狭くなることが直接の引き金です。

中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSAS)

中枢性睡眠時無呼吸症候群は、脳から呼吸の指令が適切に送られず、呼吸の動きそのものが止まるタイプです。原因としては 神経・循環系の機能異常 が関わります。心不全や脳血管障害、脳腫瘍、パーキンソン病などの神経疾患に伴う場合があります。また、高地での低酸素環境や、一部の薬剤(オピオイドなど)が呼吸中枢に影響を及ぼすことも原因になります。

混合性睡眠時無呼吸症候群

混合性睡眠時無呼吸症候群は、OSASとCSASが併発しているタイプです。最初に中枢性の呼吸停止が起こり、その後に気道閉塞が加わるケースが多いです。背景には 両者のリスク因子が重なっていること が考えられます。たとえば、心不全や脳疾患を抱えている人が肥満や解剖学的な気道狭窄も有している場合などです。中枢性の呼吸不安定性が気道閉塞を誘発するという悪循環も指摘されています。

睡眠時無呼吸症候群のリスク

考えられる合併症とは?

睡眠時無呼吸症候群の合併症として、高血圧や心筋梗塞、不整脈、心不全などの循環器疾患、さらには脳梗塞や脳出血といった脳血管疾患が挙げられます。また、断続的な低酸素状態はインスリン抵抗性を強め、糖尿病やメタボリックシンドロームを引き起こすリスクも高めます。これらは放置すると命に関わる重篤な病気につながるため、早期発見と治療が非常に重要です。

日常生活への影響とは?

睡眠時無呼吸症候群は、強い日中の眠気や集中力の低下によって仕事や学業に支障をきたすだけでなく、交通事故や労働災害といった重大なトラブルの要因にもなります。加えて、抑うつや不安など精神的な不調、さらには認知症や死亡率の上昇との関連も指摘されています。見過ごされやすい疾患でありながら、生活の質や健康寿命に大きく影響を及ぼすため、注意深く向き合うことが求められます。

睡眠時無呼吸症候群の検査・診断

睡眠時無呼吸症候群を診断する検査には、簡易検査(PG)と精密検査(PSG)があり、睡眠中の呼吸の有無やその重症度、睡眠の深さなどを調べます。

簡易検査(PG)

簡易検査(PG)は、検査施設外睡眠検査(OCST)とも呼ばれ、自宅での検査を前提とした簡便なもので、眠る前に鼻と手の指先にセンサーを装着するだけです。無呼吸や低呼吸を調べ、呼吸イベント指数(REI)を算出し、REI≧40であれば「CPAP治療」の適応となります。

※中枢性睡眠時無呼吸症候群の診断は、簡易検査(PG)は適さないため、精密検査(PSG)が必須となります。

《簡易検査の費用》簡易検査は約3,000円(保険適用3割負担)

精密検査(PSG)

REI<40だった場合は、精密検査(PSG)を実施します。精密検査では、簡易検査の計測項目に加え、脳波・眼球運動・おとがい筋電図などを同時測定することで、正確な睡眠時間が測定可能となります。精密検査によって算出されるのが無呼吸低呼吸指数(AHI)であり、AHI≧20であれば「CPAP治療」の適応となります。

PSGは、専門の病院で一泊入院を行い実施されることが一般的でしたが、当院では検査会社との連携により在宅PSGが可能です。

睡眠時無呼吸症候群の治療

中等症以上の睡眠時無呼吸症候群には「CPAP治療(持続陽圧呼吸療法)」が有効です。

CPAP治療とは?

CPAP治療とは、睡眠中に鼻に当てるマスクを装着し、機械で圧力をかけた空気を鼻から送り込むことで空気の通り道を広げ、睡眠中の無呼吸を防止する治療法です。CPAPによって、日中の眠気の改善だけでなく、心血管イベントの抑制ならびに生命予後の改善が期待できます。なお、効果を十分に得るためには、CPAPを長時間しっかりと使用することが重要となります。具体的には、4時間以上のCPAP使用日数が、使用日の70%以上となることが一つの目安とされています。

《CPAP療法の治療費用》CPAP治療は約4,300円(月1回通院、保険適用3割負担)

CPAP療法以外の治療手段

CPAP療法には、簡易検査(PG):REI≧40、精密検査(PSG):AHI≧20という保険診療の適応基準が存在します。基準に当てはまらず、CPAP療法の適応が無い患者様や、CPAP療法への十分な忍容性や継続性が得られない患者様に対しては、CPAP療法以外の治療手段を選択することになります。

選択肢として、口腔内装置(OA)と呼ばれるマウスピース(下顎を前方に移動・保持)、口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP)、顎矯正手術、植込み型舌下神経刺激療法、肥満手術などが挙げられます。

睡眠時無呼吸症候群の予防

体重管理・減量

睡眠時無呼吸症候群を予防するには、体重管理が大きなポイントです。肥満は気道を狭める原因となるため、適正体重を保つことがリスク軽減につながります。特に首回りやお腹まわりに脂肪がつくと呼吸が妨げられやすくなるため、バランスのよい食事と適度な運動を心がけることが重要です。

飲酒や喫煙を控える

飲酒や喫煙も睡眠の質に悪影響を与えます。アルコールは咽頭の筋肉をゆるめて気道を塞ぎやすくし、喫煙は気道の炎症やむくみを引き起こすため、できるだけ控えることが望まれます。

寝る時の姿勢

仰向けで寝ると舌が喉の奥に落ち込みやすくなるため、横向きの寝姿勢を習慣づけるのも有効です。規則正しい生活リズムを整え、十分な睡眠時間を確保することも予防に役立ちます。

赤羽で睡眠時無呼吸症候群なら赤羽内科クリニック

赤羽駅から徒歩1分の赤羽内科クリニックでは、睡眠中に呼吸が止まる「睡眠時無呼吸症候群」に関する診療を行っております。大きないびきや日中の強い眠気、熟睡感を得られないなどが気になる方は、症状が進行する前に早めの受診がおすすめです。当院では丁寧な検査と診断を行っております。

睡眠に関するお悩みや不安がございましたら、お気軽に赤羽内科クリニックまでご相談ください。

医院概要

医院名:赤羽内科クリニック

診療科目:一般内科、循環器内科

院長:高木 昌浩

住所:東京都北区赤羽西1丁目15-14 エル・ルージュ赤羽西2F

電話番号:03-5948-5945

ウェブサイト:https://akabanenaika.com/

転院をご検討の方へ

他のクリニックでCPAP治療を継続しており転院をご検討の方は、現在通院中の主治医に転院の承諾を得ていること、また紹介状が必要となります。

参考文献:一般社団法人日本呼吸器学会「I-05 睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome:SAS)」